今年も朴葉寿司色とりどり

飯地町では、5月の終わりから6月にかけて、あちこちのお家の庭先で、朴(ほお)の木が青々と大きな葉を広げます。

この季節の飯地のソウルフードと言えば、なんといっても朴葉寿司ですね。

朴葉寿司は、飯地だけでなく、東濃地方や飛騨地方などに伝わる郷土料理で、魚や山菜などを具材としたちらし寿司をホオノキの葉(=朴葉)で包んだもので[、携行食として持ち歩き、農作業や木こり仕事の合間などに食べられていたそうです。朴葉に包んであるので手が汚れにくく、また酢飯や朴葉自体の殺菌効果により日持ちが良いのも特長です。(解説引用:Wikipedia)

田植えが終わった後に、田の神様にお供えするご家庭もあるみたいです。

さて、この飯地のソウルフード、朴葉寿司がどのようにつくられていくのか、ちょっと潜入してみました。

まずは、葉っぱを採るところからです!葉っぱは、買いませんよ!おうちに生えているのを採ります。

お母さん達が、高枝切ばさみや、長いノコギリなどを使ってワイルドに収穫していきます。

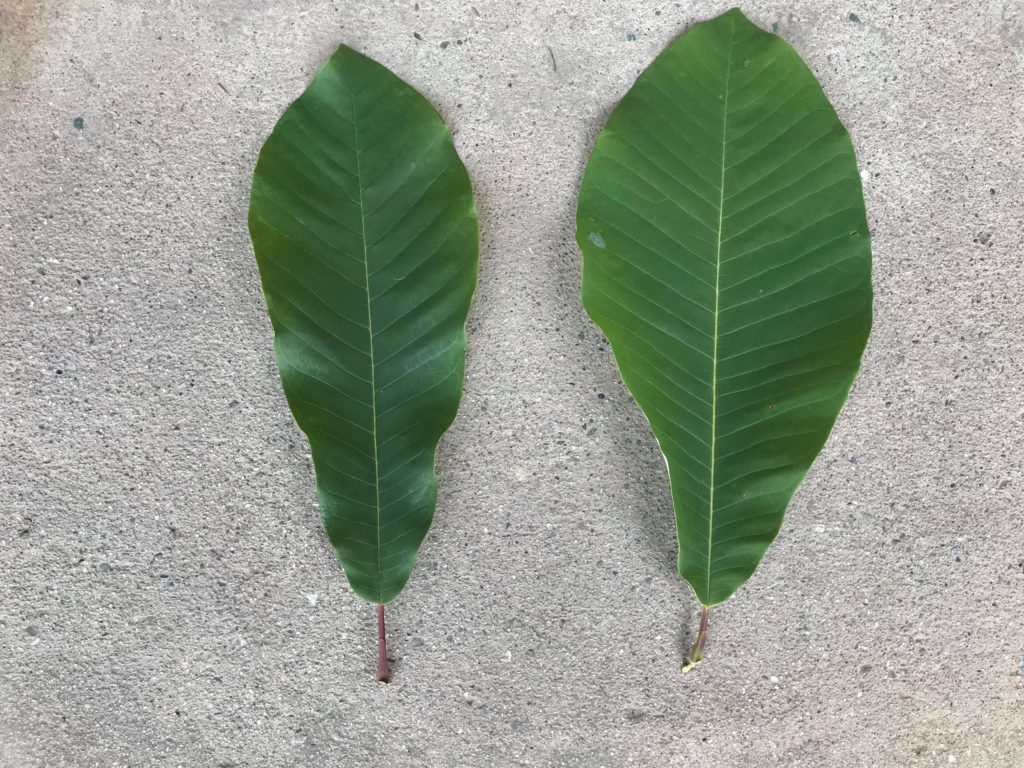

採れた葉っぱは↑こんな形をしています。

そして、木の種類によって、細長いタイプと丸みを帯びたタイプがあります。朴葉寿司にしやすいのは、右のような丸みを帯びたタイプになります。これだとご飯が包みやすいそうです。

採った葉を大きさ毎に仕分けします。右の小さいのは、朴葉もち用に使います。

さて、いよいよ朴葉寿司つくりです。朴葉寿司に載せる具はご家庭によってさまざまです。

酢サバ、焼き鮭、あさりやシジミの佃煮、きゃらぶき、シイタケの佃煮、しその実、錦糸卵、たくあん、でんぶ、紅ショウガなどなど。中にはシーチキンを甘醤油で煮たものや、キュウリのお漬物、などをのせたりするご家庭もあります。

そして、同じように見えて、味の違いが意外とご家庭ごとに違うのが「酢飯」です。お酢、お砂糖などの分量にその家庭の味が出ます。

さて、いよいよお寿司づくりです。よく洗った朴葉をテーブルに並べ、粗熱をとった酢飯を並べていきます。

ご飯の量も家庭ごとに様々です。少なめのお宅もあればたっぷり派のお宅もあります。「3個入りのミニ豆腐の空きパックを使うと大きさが均一にできるよ」と秘伝を教えてくださったお母さんも!

ご飯を載せたら順番に具をのせていきます。

イベントの時など大勢で作るときは、阿吽の呼吸で手分けして具をのせていきます。

具をのせるとこんな感じです。上と下でも随分違いますね。こんな感じでご家庭によって味もみためもそれぞれの朴葉寿司が出来上がります。

さて、具を載せたら、朴葉で包みます。これが慣れないとなかなかきれいに包むのが難しいです。

ゆっくりやってもらうと↑こんな感じ。

空中であっという間に包んじゃう達人も!

つまようじや、輪ゴム、竹皮の紐などで結んだら完成です。

この季節、各家庭で作ったり、ご近所さんからいただいたり、色とりどりの朴葉寿司を堪能するのが飯地っこたちの楽しみの一つです。

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。